Pour une démocratie directe locale

Face à la mutation sociétale en cours : l'élévation de nos démocraties

Introduction

Le gâteau et les parts du gâteau

L'évolution des parts du gâteau

Comment cette évolution s'est-elle faite ?

Quelques remarques complémentaires

Introduction

A l'occasion de nouvelles lois ou pendant des campagnes électorales, des responsables économiques et des

"experts" nous expliquent dans les

médias qu'il faut réduire les dépenses de Sécurité sociale, qu'on ne

peut plus maintenir les retraites d'antan, que les chômeurs ne peuvent

plus être aussi bien indemnisés, que le coût des services publics doit

être diminué, etc ...

Selon eux, réduire ces dépenses nous serait imposé par des contraintes économiques incontournables.

Toute tentative de remettre en cause ce postulat se voit généralement qualifiée d'"irréalisme" ... sans plus d'explication.

Le but de cette page est de montrer, à partir de quelques informations officielles simples et évidemment

connues de ces intervenants que ces contraintes n'existent pas.

Ces intervenants font implicitement un choix de société, ce qui

est leur droit, mais en laissant croire qu'il n'y a pas de choix.

Le gâteau et les parts du gâteau

Le gâteau : la richesse produite ou P.I.B.

Dans chaque pays, des services gouvernementaux calculent chaque année la "richesse produite" par le

pays. En France, c'est l'INSEE qui se charge de ce calcul.

Cette "richesse produite dans l'année" est définie officiellement par :

- la somme de tout ce qui a été vendu par le pays dans l'année (sur le territoire et hors territoire)

- moins ce qui a été acheté pour réaliser cette production.

Par exemple : si on vend une voiture 10.100 €, mais qu'il a fallu

acheter pour 100 € de pétrole pour la produire la richesse va augmenter

de 10.000 €.

En jargon économique, cette richesse produite s'appelle P.I.B. (Produit Intérieur Brut) ou "Valeur ajoutée" ;

c'est en quelque sorte l'argent encaissé par le pays dans l'année après

avoir payé ses

fournisseurs.

Que fait-on de cet argent ?

Le partage du gâteau : Travail, Capital et Investissement

Pour ce qui nous intéresse :

- Une partie est versée aux salariés, soit directement sous forme de salaire, soit indirectement sous forme de prestations sociales (Sécu,

retraites, allocations familiales, ...).

C'est ce qu'on appelle la part " Travail

" dans le P.I.B., car cela rémunère directement ou indirectement le travail des personnes.

- Le reste revient aux propriétaires des entreprises (actionnaires, sociétaires, ...).

C'est ce qu'on appelle la part " Capital

" dans le P.I.B., car cela rémunère l'argent investi, comme le fait un intérêt lors d'un placement financier.

Toutefois, les propriétaires des entreprises vont généralement utiliser une partie de leur rémunération

pour maintenir l'outil de production (remplacer des machines usées, par

exemple), voire le développer (acheter de nouvelles machines ou des

brevets pour produire plus efficacement, par exemple).

Une partie de la part "Capital" va donc être déduite du revenu des propriétaires : l'

Investissement.

En résumé :

La richesse produite par un pays en une année est le

P.I.B

. ou

Valeur ajoutée

Cette Valeur ajoutée est distribuée en :

- Une part Travail versée directement (salaire) ou indirectement (prestations sociales) aux salariés

- Une part Capitalqui revient aux actionnaires ou sociétaires, mais dont une partie est dépensée en

Investissement

; le solde leur est versé sous forme de dividendes, par exemple.

L'évolution des parts du gâteau

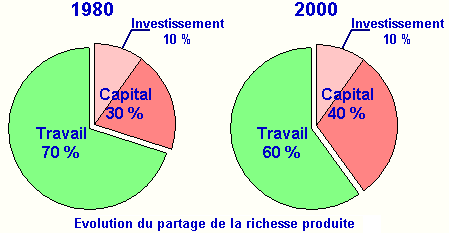

On en vient au coeur de la question, illustré par la figure ci-dessous, qui montre comment a évolué

la distribution de la valeur ajoutée :

Même sans avoir une très bonne vue, on se rend compte qu'

entre 1980 et 2000, 10 % du P.I.B. est passé de la poche des salariés à celle des propriétaires d'entreprises.

On peut remarquer aussi que ces 10 % ne sont pas utilisés pour investir (la part investie n'a pas varié),

mais augmentent simplement la rémunération des propriétaires

d'entreprises.

Ces 10% représentent environ 160 milliards d'euros chaque année...

largement de quoi financer le "trou de la Sécu", le déficit supposé des

retraites, celui de l'assurance chômage, l'amélioration de nombreuses

aides ... et bien d'autres choses.

Les chiffres ont été arrondis pour faciliter la lecture, mais le résultat final est bien celui-là (voir

plus loin un graphique plus précis de cette évolution).

Economiquement, il suffirait donc de revenir à un partage de la richesse produite équivalent à celui de

1980 pour que le financement des prestations sociales devienne une

question sans objet.

Notons aussi qu'un changement dans ce partage modifie seulement la répartition des revenus, mais ne modifie

en rien le prix de ce qui est vendu ; la compétitivité des entreprises

souvent invoquée n'est donc absolument pas influencée par un tel

changement.

Il ne faut pas pour autant tirer de conclusions individuelles à partir de ces constats globaux.

Il existe évidemment de grandes disparités dans les revenus salariaux,

mais il en va de même dans les revenus du capital : bon nombre de

propriétaires de petites entreprises ont bien du mal à

"joindre les deux bouts", alors que des propriétaires de grandes

entreprises (souvent des actionnaires) reçoivent de plantureux

dividendes.

Le niveau juste de répartition entre Travail et Capital est certainement

discutable à l'infini, mais une chose est sure : aucun actionnaire ne

faisait la mendicité dans les années 80 !

Comment cette évolution s'est-elle faite ?

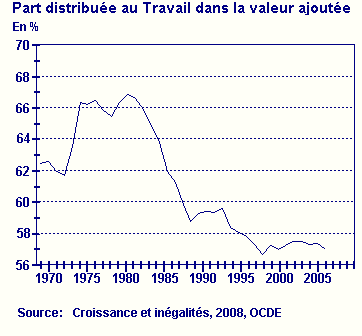

Le graphique ci-dessous montre comment a évolué la part Travail dans la valeur ajoutée au cours des dernières

décennies, la part Capital ayant évidemment évolué en sens inverse

puisque la somme des deux fait 100 %.

On voit que la part Travail augmentait entre 1970 et 1982 (en fait depuis 1960),

puis qu'elle n'a cessé de diminuer, pour atteindre vers 1985 un niveau

inférieur à celui de 1970 ... et continuer à descendre.

Le changement de répartition ne s'est donc pas fait brutalement, mais progressivement sur une durée d'environ 20 ans.

De plus, plusieurs facteurs ont concouru à provoquer cette évolution.

Premièrement, comme on le disait à l'époque dans les médias, une "modération

salariale", ce qui revient à dire une augmentation des salaires moins

élevée que l'augmentation du

PIB.

Ceci a au moins 2 effets : bien évidemment, réduire le salaire

direct et les cotisations salariales alimentant les organismes sociaux,

mais aussi réduire les cotisations patronales, en grande partie

calculées sur le salaire.

Tout cela a concouru à faire baisser la part Travail, et donc à augmenter la part Capital.

Deuxièmement, des changements dans la fiscalité visant à "alléger les charges des entreprises" : réduction de

certains taux de cotisations patronales, réduction de l'impôt sur les

sociétés, ...

Ceci fait donc augmenter la part Capital.

Troisièmement, l'équilibre financier des organismes sociaux devenant incertain, certaines prestations ont été

réduites (remboursement de Sécu, allocations chômage, ...), ce qui

revient à diminuer la part (indirecte) Travail.

Ces mesures ne suffisant pas, de nouvelles cotisations ont été

créés, mais dont la part salariale était plus importante que la part patronale, contribuant encore à baisser la part Travail.

Quatrièmement, l'"optimisation fiscale" étant devenue plus facile pour les

entreprises ultinationales, certaines n'hésitent pas à profiter des

infrastructures collectives du pays mais ne veulent pas contribuer à

leur financement et font apparaître leurs bénéfices dans un pays où

l'impôt est moins élevé.

Ceci fait sous-évaluer le PIB et la part du Capital (puisque ces bénéfices

ne sont pas comptabilisés),mais surtout est un manque à gagner pourle

financement de ces infrastructures ... qui doit être assuré par les

autres.

Quelques remarques complémentaires

Le P.I.B., mesurant la richesse produite, a été présenté de façon simple plus haut.

En réalité, son calcul est complexe ; par exemple :

- Si une entreprise française fabrique des tôles et les vend à une autre entreprise française qui les transforme en boîtes à outils qu'elle

vend, il ne faut tenir compte dans le P.I.B. que de la valeur

des boîtes à outils, pas des factures de tôles. Par contre, si les

tôles sont vendues à des particuliers pour le bricolage, elles doivent

être comptabilisées dans le P.I.B. - Un agent de l'Etat ne facture rien aux usagers, mais il produit de la richesse (le service rendu) ; cette richesse est valorisée à son

salaire et entre donc intégralement dans la part Travail.

Tout ce qui a été dit précédemment s'appuie sur les règles économiques "officielles", pratiquées dans les

grands organismes nationaux et internationaux.

Mais ces règles sont tout à fait contestables, et de plus en plus contestées par bon nombre d'économistes notamment.

Par exemple, le P.I.B., censé mesurer la richesse produite :

- ignore le travail bénévole : des cours donnés gratuitement ne constituent pas une richesse ; ces mêmes cours facturés sont une richesse

- compte de la même façon la construction d'une nouvelle maison et la reconstruction d'une maison détruite par une explosion

Bien d'autres règles économiques "officielles" sont contestables ; pour vous en faire une idée, vous pouvez lire ma page "

Quelques idées reçues sur l'Economie".

Pour terminer, le petit calcul du transfert de revenus :

- d'après la source OCDE (tableau sur http://dx.doi.org/10.1787/456405378181), la part des salaires est passée de 66,9% en 1981 à 57 % en 2006, soit une

perte de 9,9 % - d'après l'Insee, le PIB de la France a été de 1600 milliards d'euros en 2006

- d'où un transfert supplémentaire de 158,4 milliards d'euros du travail vers le capital pour 2006, par rapport à 1981

On notera qu'il s'agit là perte ou d'un gain (Travail ou Capital) pour une seule année (2006 en l'occurrence

Vues : 143

Réponses à cette discussion

-

Recettes non perçues

Réductions d'impôts aux riches......30 milliards

Niches sociales....................................30 milliards

Niches fiscales....................................75 Milliards

Total.................................................135 Milliards

Déficit retraites 2010..... 40 milliards

Il reste 95 milliards pour les 8 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

(infos à vérifier)

-

exemple du textile, secteur emblématique du phénomène de délocalisation, est révélateur de la proximité entre certaines entreprises, organisations professionnelles, patronales et pouvoir politique. Les premières délocalisations du textile habillement ont débuté il y a plus de trente ans, mais la chute du secteur s’est précipitée au cours des dix dernières années.

En 2002, Guillaume Sarkozy, fervent partisan des délocalisations, Président de l’UIT (Union des industries textiles), Vice-président du MEDEF et dont le frère, Nicolas Sarkozy occupait alors le poste de ministre de l’Economie, déclarait : « Je suis fier d’être un patron industriel qui délocalise. Assez de faux semblants : la perte d’emploi, la déstabilisation industrielle, c’est normal, c’est l’évolution »(L’expansion, 28/11/02).lien vers l'article d'origine

Conflits d’intérêts

Dans la famille Sarkozy, je demande... le frère ! Guillaume Sarkozy, industriel de renom notamment dans le textile puis dans les assurances, semble avoir bien profité des mesures adoptées par son président de frère, explique Francis Journot.

Apres avoir coulé l’industrie textile française et déposé le bilan de son entreprise en 2006, Guillaume Sarkozy, devenait Président du conseil d’administration ainsi que Directeur général du groupe Malakoff-Médéric fusionné en juin 2008. Six mois plus tard, il bénéficiait – à la faveur de la mise en place du dispositif « mutuelle obligatoire employeur » –, des souscriptions de contrats d’assurance des 50 000 employés de Pôle emploi et des 120 000 employés de la Sécurité sociale.

En juillet 2009, sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, le taux de TVA de la restauration était réduit de 19.6 % à 5.5 % et offrait ainsi un cadeau annuel de 2.4 milliards d’euros aux CHR (cafés-hôtels-restaurants).

Dix-huit mois plus tard, c’était justement fort opportunément que le groupe d’assurance dirigé par Guillaume Sarkozy remportait le marché des CHR et engrangeait 800 000 contrats d’assurance.

En octobre 2010, le député André Guérin (PCF) brocardait le projet de partenariat contre nature de Malakoff-Médéric avec la Caisse nationale de prévoyance (CNP assurances), premier assureur de personnes en France mais également filiale de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), « Groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique ».

Le frère ainé du président de la république devait ainsi assurer la fonction de Président du conseil de surveillance de ce nouveau fonds d’investissement spécialisé dans la retraite par capitalisation – et fondé à capter une part importante d’une épargne évaluée, selon le Conseil d’orientation sur les retraites – entre 40 à 110 milliards d’euros en 2020.

Le projet a été rejeté par l’Autorité de contrôle prudentiel, mais le 17 décembre 2010, Guillaume Sarkozy affirmait aux salariés de Malakoff-Médéric, que le projet de coentreprise pourrait être de nouveau présenté en juin 2012 pour un lancement au 1er janvier 2013.

Depuis plusieurs années, Nicolas Sarkozy prépare les Français à une diminution de leur prise en charge par les régimes de retraites par répartition au bénéfice de l’assurance retraite par capitalisation. Gageons que le groupe dirigé par Guillaume Sarkozy sera le principal bénéficiaire de cette politique de fossoyage de l’assurance retraite et maladie, menée aujourd’hui au nom de l’austérité.

-

La sociologue Christine Jakse, auteure de L’Enjeu de la cotisation sociale, revient sur trente années de combines visant à réduire les salaires au nom de l'emploi pour, en réalité, augmenter les profits, et rappelle que la crise tombe à point nommé pour enfoncer le clou.

Les discussions autour du rapport de M. Louis Gallois sur la compétitivité des entreprises françaises mettent l’accent sur la réduction des «charges».Elles alimentent un débat biaisé.

Patronat et gouvernement agissent en effet comme si les cotisations sociales — le vrai nom desdites «charges» — étaient un prélèvement indu qui handicape le développement économique. Or, les cotisations constituent d’abord une part du salaire.

«Nous ne pouvons pas continuellement avoir des charges sociales qui pèsent sur le travail.» Cette conviction exprimée par le ministre socialiste de l’économie et des finances, M. Pierre Moscovici (Le Monde du 17 juillet 2012), compte au nombre des idées ayant survécu sans encombre à l’alternance politique du printemps dernier.Baisser le «coût du travail» en réduisant les «charges» à travers une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) «sociale» : telle était aussi la promesse du candidat de la droite, M. Nicolas Sarkozy.

Cet objectif figure également en bonne place sur la liste des conditions énoncées par le Cercle de l’industrie, une association de dirigeants d’entreprise, pour «rebâtir notre industrie» : «En France, affirme-t-il, la part prise sur les charges patronales pour financer la protection sociale est élevée, alors que le consommateur est relativement peu taxé.

Un transfert massif des cotisations patronales vers une autre assiette fiscale permettrait à la France de converger avec l’Allemagne et de sortir de cette situation sans issue en initiant le choc de compétitivité attendu» [1].

«Coût du travail» au lieu de «salaire» ;

«charges» au lieu de «cotisations» :

trente années de convergence politique entre la droite et la gauche de gouvernement ont banalisé ces expressions, la vision du monde qu’elles véhiculent, les conséquences sociales qu’elles induisent.

Cette métamorphose du langage n’est pas anodine.

Aussi sûrement qu’un coût appelle une réduction, la charge qui «pèse» (sur le travail), «écrase» (les chefs d’entreprise) et «étouffe» (la création) suggère l’allégement ou, mieux encore, l’exonération.

Ces associations verbales et mentales, élevées par les médias au rang d’évidences, ont accompagné l’accomplissement d’un dessein poursuivi par tous les gouvernements successifs :

baisser les salaires au nom de l’emploi.

Car la cotisation — réduite pour favoriser l’embauche de travailleurs peu payés, de jeunes ou de chômeurs, supprimée pour les auto-entrepreneurs ou pour les commerçants installés dans une zone franche urbaine, etc. — constitue aussi du salaire : elle figure à ce titre sur la fiche de paie.

Elle aussi est prélevée directement sur la richesse produite dans l’entreprise ; mais, à la différence du salaire net versé à la fin du mois sur le compte en banque de l’employé, elle est perçue par les caisses de Sécurité sociale.Lesquelles financent

les soins et les salaires des soignants,

les pensions des retraités,

les indemnités journalières des malades ainsi que

les allocations familiales et les allocations chômage.

Comme le salaire direct, fixé à l’issue de négociations collectives de branche et adossé à la qualification professionnelle, la cotisation relève d’un barème établi par l’État — ou, pour l’assurance-chômage, négocié entre le patronat, les syndicats et le gouvernement.

L’indemnité journalière, le taux de remboursement des médicaments, le barème de prise en charge de l’acte médical ne constituent pas des prix de marché (fixés par la rencontre entre l’offre et la demande) mais découlent de rapports de forces sociaux et d’arbitrages politiques.

Dans ces conditions, que faut-il comprendre quand Mme Laurence Parisot, présidente du Mouvement des entreprises de France (Medef), enjoint au gouvernement de baisser «les charges patronales et les charges salariales» [2] ?

Quel est le projet du ministre du redressement productif Arnaud Montebourg, qui prétend «favoriser la réduction des charges sociales patronales» [3] ?

Que propose M. François Chérèque, secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) lorsqu’il souhaite «abaisser le coût du travail en transférant une partie des charges sur la CSG» [4] ?

À chaque fois, une même réponse : baisser les salaires.

La mise en œuvre de ce projet bénéficie d’un consensus politique de longue date.

Entre 1982, année du «tournant de la rigueur» effectué par la gauche alors au pouvoir, et 2010, la part des salaires (net + cotisations sociales) dans la richesse produite chaque année en France — la valeur ajoutée — a reculé de 8 points.Cette évolution résulte d’une double décision politique.

D’une part, durant cette période, l’augmentation des salaires nets a été très limitée.

D’autre part, les taux de cotisation sociale ont cessé d’augmenter alors même que les besoins correspondants continuaient de croître.

Le gel de la cotisation patronale vieillesse intervient dès 1979 ;celui de la cotisation patronale santé, en 1984.

Puis vient le tour de la cotisation patronale chômage en 1993,

de la cotisation salariale au milieu des années 1990 et

de la cotisation patronale de retraite complémentaire (Agirc et Arrco) en 2001.

Parallèlement, les politiques d’exonération ou de réduction des cotisations sociales se sont développées, passant d’un montant de 1,9 milliard d’euros en 1992 à 30,7 milliards en 2008 [5].

C’est l’impôt — et donc le contribuable — qui compense le manque à gagner pour la Sécurité sociale.

Comme tout malade, chômeur, parent ou retraité l’aura remarqué, le mouvement entraîne une dégradation des prestations correspondantes, c’est-à-dire de son salaire.

1.500 milliards d’euros escamotés

Le résultat :un transfert sans précédent [6].

En cumul, depuis 1982, la déformation du partage de la richesse a fait basculer l’équivalent de 1.100 milliards d’euros de salaire brut et 400 milliards d’euros de cotisations patronales des salaires vers les profits.

Le sacrifice aurait pu trouver une justification s’il avait alimenté l’investissement, gage supposé de créations d’emplois.

Mais ces 1.500 milliards d’euros ont surtout nourri les dividendes (revenus nets distribués aux actionnaires) et l’épargne des entreprises, qui se sont respectivement accrus de 6 et 9 points entre 1982 et 2010. (soit 52 Mrds annuels Elément rajouté)

Dans le domaine de l’emploi, les progrès s’avèrent… moins tangibles.

Un exemple : mises en place par l’ancien premier ministre François Fillon, les exonérations de cotisations sociales pour les rémunérations inférieures à 1,6 fois le Smic — une mesure qui concerne la moitié des salariés — n’ont pas prouvé leur efficacité.Selon les auteurs d’une étude consacrée à la mesure et publiée dans la revue de référence de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), «son effet sur l’emploi total s’avère ambigu» [7]. Une précédente évaluation portant sur la période 1993-2003 (allégement «de Robien» et aide «Aubry I») laissait les chercheurs tout aussi circonspects :

«En moyenne, le coût d’un emploi peu qualifié créé ou sauvegardé par les mesures d’exonération est de 20.000 euros par an, soit un montant proche du coût d’un emploi au Smic à temps complet» [8].

Mais voici qu’un nouvel argument justifie désormais l’érosion des rémunérations : la dette.En effet, le recours au crédit influe sur les salaires à trois titres.

Tout d’abord,

le financement des entreprises par le biais de l’émission d’actions et/ou par le recours à l’emprunt limite mécaniquement la part du chiffre d’affaires dévolue à la masse salariale (et à l’investissement),

car il faut verser des dividendes aux actionnaires et/ou rembourser les intérêts du crédit.

Ce gel des salaires au profit des actionnaires et des banquiers oblige dans un deuxième temps les ménages à recourir au crédit à la consommation pour subvenir à leurs besoins (un phénomène dont la crise des subprimes a ouvert une illustration spectaculaire).

Depuis 2007, enfin, l’endettement d’États ayant estimé nécessaire de renflouer leurs banques ou de financer l’économie — l’industrie automobile, par exemple — a justifié la mise en place de plans d’austérité qui pèsent essentiellement sur les salariés et leur protection sociale.

En France, les mesures prévues par l’ancien gouvernement de M. François Fillon pour 2011-2016 pesaient à 80% sur les salaires, la Sécurité sociale et les services publics, et à 20% sur les plus fortunés et les profits.Élaborée par le nouveau gouvernement socialiste, la loi de finances pour 2013 prévoit d’économiser 10 milliards d’euros grâce à la «stabilisation des effectifs et de la masse salariale de l’État» et

de recueillir 25 milliards d’euros de recettes fiscales supplémentaires :

- 10 milliards prélevés sur les plus fortunés et les revenus du capital,

- 10 autres milliards issus d’impôts et de taxes modulés selon que l’entreprise investit ou non, et enfin 5 milliards versés par les retraités soumis à l’impôt sur le revenu pour financer la Sécurité sociale et le fonds de solidarité vieillesse.

Au total, ces recettes de 35 milliards pèseront à 70% sur les salaires — directement pour les fonctionnaires et les retraités, indirectement pour les consommateurs, car la fiscalité supplémentaire des entreprises sera répercutée sur le prix des marchandises — et à 30% sur les actionnaires et les grandes fortunes.

Cette priorité politique de la baisse des salaires n’a pourtant pas toujours été de mise.Jusqu’à la fin des années 1970, les réformes engagées s’inscrivaient dans une perspective progressiste : l’accroissement des cotisations accompagnait l’amélioration des prestations sociales pour une population toujours plus large.

Mis en place par Ambroise Croizat après la seconde guerre mondiale et directement inspiré par le programme du Conseil national de la Résistance (CNR),le système français de sécurité sociale repose sur des caisses cogérées par l’État,

les syndicats de travailleurs et les organisations patronales,

sur le principe de la cotisation sociale inspirée du modèle allemand (par opposition à la fiscalité du système britannique).

Jusqu’au gel total des années 1990, la hausse des taux de cotisation constitue à la fois le reflet et l’objet du rapport de forces opposé par le salariat au patronat.

Il permettra d’augmenter le niveau des prestations, de les étendre à une population toujours plus large et de marginaliser les assurances privées, l’épargne et la capitalisation.

Du côté des retraites, le mouvement débute à la fin des années 1960 avec la décision de faire passer l’âge du départ de 65 à 60 ans, sans décote et pour un nombre croissant de citoyens : les déportés ou internés politiques de la Résistance en 1968, les invalides et inaptes au travail en 1971, les anciens combattants et prisonniers de guerre en 1973, les travailleurs manuels occupant un poste pénible en 1975, les mères de famille avec trente sept ans et demi de cotisation et les salariés agricoles en 1977.Cinq ans plus tard, la retraite sans décote à 60 ans est finalement appliquée à tous les salariés.

En parallèle, le taux de remplacement — le niveau de la pension par rapport au salaire antérieur — augmente de 40% à 50% en 1971 pour la retraite de base seule.

Si l’on y ajoute les complémentaires, ce taux s’élève à près de 75% du salaire brut.

Au même moment, l’assiette passe en outre aux dix meilleures années au lieu des dix dernières années.

Enfin, en 1982, l’évolution des retraites est indexée sur celle des salaires moyens et non plus sur celle des prix, les premiers augmentant plus vite que les seconds.

Le gel du taux patronal en 1979 et le retour à une indexation sur les prix en 1987 brisent cet élan progressiste.

-

.. Suite : article d'origine

Restreinte lors de sa création, en 1958, à une fraction du salariat, l’indemnité chômage de l’Assedic est étendue par une ordonnance de 1967 à toutes les entreprises et aux travailleurs du secteur public ne bénéficiant pas du statut de fonctionnaire, puis en 1974 aux salariés du secteur agricole et, à la fin de la décennie, aux gens de maison.

Parallèlement, en 1974, la durée de cotisation antérieure exigée passe de six à trois mois (dans les douze derniers mois).

La durée de versement de 270 jours passe à 300 jours en 1961 et à 365 jours en 1965.

Dans l’esprit, le droit doit courir sur la totalité de la durée du chômage et non être conditionné à la durée antérieure de cotisation, comme c’est le cas aujourd’hui. Par ailleurs, le taux de remplacement du salaire du chômeur passe en 1967 de 35% à 42% ; une somme forfaitaire (ou forfait) s’y ajoute. Il est proche du niveau du salaire perdu grâce au cumul possible, entre 1979 et 1984, de l’indemnité Assedic et de celle du régime public (le forfait).

Couplée au durcissement des conditions d’accès avec l’introduction des filières [9] dès 1982, la rupture avec cette logique sera consommée avec — sous la pression du patronat — la scission du système, en 1984, entre ceux qui ont cotisé (assurance-chômage) et les «fins de droits» (régime public).

S’ajoutera quatre ans plus tard un troisième niveau pour ceux qui «n’ont pas cotisé» avec le revenu minimum d’insertion (RMI), devenu par la suite revenu de solidarité active (RSA).

De la cotisation à l’impôt Enfin, dans la santé, la généralisation de la cotisation sociale sera fulgurante.

Créée en 1945, elle couvre, en 1978, l’ensemble de la population.

Dès 1955, afin de reconnaître les longues maladies, on supprime la limitation de la durée de prise en charge, qui était auparavant de six mois.

La contribution du patient (le ticket modérateur) est supprimée en 1955 pour les longues maladies, tandis que la revalorisation de l’indemnité journalière s’aligne sur les hausses générales de salaires.

Des tarifs plafonnés pour les honoraires des médecins sont fixés en 1960.

En 1974, la liste des affections entraînant une suppression du ticket modérateur s’élargit et, trois ans plus tard, le remboursement devient intégral pour les médicaments jugés «irremplaçables».

Le gel du taux de cotisation, en 1984, met un coup d’arrêt à cette marche progressiste et aboutit au remplacement de la cotisation salariale santé par un impôt, la CSG (contribution sociale généralisée), en 1991. Le danger actuel tient précisément à la volonté du gouvernement de poursuivre la fiscalisation de la Sécurité sociale, c’est-à-dire le passage d’un modèle reposant sur la cotisation à un autre reposant sur l’impôt.

Sur le plan comptable, ces deux options ne diffèrent pas vraiment si le volume des recettes est identique.

Le débat se situe ailleurs :

entre des ressources issues directement de la richesse au moment même de son partage entre profits et salaires — salaire net et cotisations sociales — et des ressources issues de la redistribution, c’est-à-dire de l’impôt collecté par l’État après la répartition entre salaires et profits.

La première solution conforte le salaire contre le profit ;

la seconde légitime le profit et affaiblit le salaire.

(Source : Le Monde diplomatique N°704 - Novembre 2012) [1] Les Échos, 19 juin 2012. [2] «Laurence Parisot : “La situation est gravissime”», Le Figaro, 14 octobre 2012. [3] «Arnaud Montebourg lie baisse des charges et investissement», Reuters, 8 octobre 2012. [4] «Chérèque défend Hollande et tacle FO et la CGT», Les Échos, 3 septembre 2012. [5] Projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2013, annexe 5. [6] Lire François Ruffin, «Partage des richesses, la question taboue», Le Monde diplomatique, janvier 2008. [7] Matthieu Bunel, Fabrice Gilles et Yannick L’Horty, «Les effets des allégements de cotisations sociales sur l’emploi et les salaires : une évaluation de la réforme de 2003», Économie et statistique n°429-430, août 2010. [8] Yannick L’Horty, «Dix ans d’évaluation des exonérations sur les bas salaires», Connaissance de l’emploi n°24, janvier 2006. [9] La durée de cotisation antérieure pour calculer la durée d’indemnisation supplante la logique d’indemnisation selon la durée du chômage.

© 2025 Créé par tinsmar.

Sponsorisé par

![]()